Archeologia

Itinerari archeologici

Le testimonianze archeologiche sono numerosissime per tutto il territorio, con diverse categorie di monumenti, che abbracciano un arco di tempo dal Paleolitico Superiore al Medio Evo.

I monumenti si trovano con maggiore frequenza nelle zone interne e sono in genere testimonianza di insediamenti che assumono importanza soprattutto attraverso i commerci. Nell'ambito della copiosa documentazione archeologica sono stati indicati i monumenti, ritenuti più significativi al fine di individuare itinerari cronologici, illustrati nella mostra con pannelli esplicativi. La correlazione tra il catalogo e la mostra tende, attraverso i rilievi, le foto, e la cartografia, a fornire un quadro generale della «archeologia» distribuita sul territorio.

Età preistorica.

Le prime tracce umane accertate, risalgono al Paleolitico Superiore, con la grotta Corbeddu (Oliena). La Grotta del Bue Marino (Dorgali, IV-III millennio a.C.) è interessante per la presenza su una parete della roccia, di incisioni che rappresentano figure schematiche antropomorfe maschili, una coppella emisferica e due cerchi con una coppella al centro. Le figure sembrano erette, alcune sono isolate, gran parte formano un gruppo compatto, e talvolta sono simmetriche. La scena è interpretata come «oranti verso il disco solare».

Seppure molto distante territorialmente dalla Grotta del Bue Marino, la tomba dell'emiciclo di Sas Concas (Oniferi) presenta petroglifi simili per schema, ma differenti perché capovolti ed essendo stati scolpiti in una tomba di cultura Ozieri sembrerebbero ascrivibili forse a tempi posteriori a tale cultura.

Durante il periodo nel quale si diffuse la cultura di San Michele di Ozieri, si è sviluppato un tipo particolare di sepoltura collettiva, legata al fenomeno del megalitismo presente in tutto il Mediterraneo e nel Nord Europa. Questo meglio si esprime nel dolmen a corridoio di Motorra (Dorgali) costruito in basalto del luogo. La camera sepolcrale è formata da un giro di otto lastre, sul quale poggiava la copertura di un unico lastrone, mentre il corridoio era composto in origine da quattro pietre ortostatiche.

Sempre all'orizzonte di cultura Ozieri appartengono i menhirs di San Michele di Fonni. Queste pietre fitte sono interessanti perché stanno, come altre, in prossimità o sul margine di antiche vie di transumanza, e potevano avere oltre che una funzione di culto anche quella di segnale e luogo di sosta di viandanti e pastori.

Di diversa funzione sono invece i 12 menhirs di Biriai (Oliena) inseriti in un'area interessata dalla presenza di un luogo di culto con struttura a terrazzi ascrivibili alla cultuta di Monte Claro. Nella vallata sottostante Punta Biriai, si trova il riparo sotto roccia di Frattale della cultura del vasto Campaniforme, per il rinvenimento di cocci di questa cultura. Il riparo costruito su un enorme masso

granitico, è caratterizzato da una serie di incisioni. La maggior concentrazione di petroglifi è sulla lastra pavimentale con figure geometriche disordinate: cerchi, figure quadrangolari singole o associate e una coppella. Potrebbero rappresentare figure idoliformi o la pianta di un villaggio. Questi schemi ci riportano agli altorilievi scolpiti su blocchi di basalto in località Sa Icu (Dorgali). Essi rappresentano una sorta di planimetria di un complesso urbanistico.

Testo di Andreina Catte

Età nuragica.

L'età nuragica nel territorio della Comunità Montana del nuorese non è rappresentata da rilevanti emergenze monumentali, in quanto si esprime meglio con i numerosi nuraghi monotorri, diffusi su buona parte del territorio, che forniscono dati riguardo alla frequentazione e distribuzione in tale epoca. Interessante notare come spesso i monumenti del Nuorese ben si adeguano alla natura varia del luogo, sfruttando rocce naturali, soprattutto in costruzioni dislocate in punti strategici di osservazione.

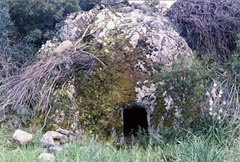

Un esempio di questo adattamento è dato dal nuraghe Dovilineò (Orgosolo) di tipo misto a corridoio, la cui torre centrale si addossa alla roccia granitica locale così da seguirne l'andamento, risultando di pianta molto irregolare. Uno degli esempi più esplicativi di aggregazione urbana di età nuragica è dato dal grosso complesso di Serra Orrios (Dorgali), nel quale oltre ad una settantina circa di capanne circolari, con copertura a cono, come si può osservare ancora oggi nei «Pinnetos» dei pastori, variamente disposte e incentrate in cortili con pozzo, sono presenti due tempietti a megaron. Il più grande è racchiuso da un recinto irregolare e serviva per il culto religioso degli abitanti del villaggio essendo localizzato nelle sue immediate vicinanze. L'altro tempietto, poco più distante, è racchiuso da un grande cerchio ellittico in muratura con due ingressi, uno dei quali a tenaglia. Si suppone che questo fosse un luogo di culto extraurbano. Associate ai nuraghi sono le sepolture collettive cosiddette «tombe di giganti», costituite da una esedra semicircolare nella parte anteriore e da una cella funeraria rettangolare allungata nella parte posteriore. In tale schema si vuole riconoscere la raffigurazione simbolica della testa taurina, rappresentazione della divinità protettrice dei morti, simbolo di forza e fecondità. Anche le tombe di giganti presentano una loro evoluzione cronologico-architettonica. Infatti nelle più antiche lo schema è simile a quello della tomba di giganti di Thomes (Dorgali) inquadrata nel Bronzo Medio.

La fronte è costituita da lastre piantate verticalmente, che affiancano la stele centrale, centinata. Alla base si apre il portello d'ingresso, un breve corridoio conduce alla cella funeraria. A tempi successivi, età del Bronzo Recente, è da ascrivere la tomba di giganti di Biristeddi (Dorgali) con cella funeraria costruita con blocchi a filari aggettanti e con la parte terminale absidata. L'area frontale semicircolare è delimitata da un sedile-banchina. L'esedra presenta una «stele a dentelli». Nel settore «nuragico» rivestono grande importanza anche le fonti

di uso pratico e i pozzi sacri legati al sentimento religioso. La fonte di S'Ulumu (Dorgali) presenta una celletta circolare con un breve vestibilo esterno, costruita a filari orizzontali ed ha una copertura a tholos. Proprio a causa del suo aspetto architettonico-strutturale di forma semplice, aveva un carattere essenzialmente funzionale di rifornimento idrico per il villaggio vicino. Appartiene alla classe monumentale dei pozzi sacri il particolarissimo esempio di Su Tempiesu (Orune), situato al di sopra della valle dell'Isalle attraverso la quale si poteva raggiungere la costa Orientale.

L'acqua sorgiva del pozzo principale, veniva incanalata e raccolta in un secondo pozzetto che riproduce in miniatura la forma di quello maggiore, e nel quale sono stati rinvenuti numerosi oggetti bronzei votivi.

Il rinvenimento di ripostigli, bronzetti, pani di rame e altri oggetti, sparsi in tutti i Comuni, attesta sia una struttura ben definita per classi sociali, sia una attività artigianale ed economica, confermata anche dalle officine di attività fusoria. Documentazione di questa attività è il complesso nuragico di «Sa Sedda 'e Sos Carros» (Oliena) composto da capanne di forma circolare che gravitano intorno ad un cortile centrale di forma ellittica. Questo cortile doveva essere adibito ad officina per la lavorazione dei metalli (se si accetta la tesi che Carros era una officina fusoria), ma potrebbe anche essere un villaggio molto ampio con annessa una officina per la lavorazione del bronzo.

Il rinvenimento di un frammento di coppa orientalizzante della prima metà dell'VIII sec. a.C. testimonia quelli che dovevano essere i rapporti commerciali tra l'Oriente, il Mediterraneo e la civiltà Nuragica.

Testo di Giovanna Salis

Età fenicio-punica.

Le testimonianze fenicio-puniche in tutto il territorio sono assai scarse e non forniscono sufficienti elementi per documentare un periodo le cui tracce sono state a volte cancellate dall'arrivo dei Romani, denunciando una frequentazione punica di scarso interesse per le zone interne, là dove le popolazioni sono risultate ostili a nuove ondate migratorie. Tale fase è documentata infatti solo in casi sporadici da resti di strutture ed è meglio precisata da rinvenimenti di reperti su monumenti già esistenti, di epoca precedente, quali oggetti ceramici, monete, vaghi di collana di pasta vitrea. (Grotta di Ispinigoli, Dorgali).

Fin dall'VIII sec. a.C. i Fenici testimoniano la loro presenza sulle coste sarde, spinti da interessi commerciali, con la costruzione di scali portuali stagionali, che non presupponevano la formazione di vere e proprie colonie fenicie. Pur tuttavia, in tal modo, attraverso i contatti con le popolazioni residenti nelle coste, essi riuscirono anche a trasmettere la loro civiltà e le loro usanze fin nei villaggi più interni.

Il golfo di Orosei, orograficamente accessibile alla navigazione costiera, si prestava bene a questi scambi, e la presenza di manufatti punici lungo tutto la costa lo conferma.

Testo di Giovanna Salis

Età romana.

Il popolo barbaricino, fin dai tempi romani veniva ricordato dalle fonti come popolo fiero e difficilmente assoggettabile. Gregorio I Magno, infatti, nel V sec. d.C. scriveva nella sua Epistola XXVII, IV, ad Ospitone, capo dei barbaricini, che le tribù interne insieme alle pietre («lapides») adoravano «ligna» dove si potrebbero riconoscere alberi o pali totemici che sono testimonianza della persistenza di culti preistorici in epoca classica.

In epoca romana quattro grandi strade attraversavano la Sardegna, ripetendo sostanzialmente tracciati di percorsi punici. Una era quella che collegava Carales con Olbia, la «PER MEDITERRANEA», ricordata dall'Itinerario Antoniniano e passava per ORUNENUORO-MAMOIADA, giungendo nei pressi di FONNI, dove c'era la stazione di SORABILE, dove è stata rinvenuta la dedica al dio Silvano, divinità protettrice dei «NEMUS SORABENSE», il bosco sacro a Sorabile. I due ponti romani quello di Gusana (Gavoi), oggi sommerso dall'invaso del lago omonimo, un ponte a quattro arcate che ha avuto rifacimenti in periodo medievale, e quello di Su Vicariu (Fonni) oggi solo un ammasso di rovine, ma precedentemente edificato su 3 arcate, sono da attribuire a delle diramazioni dalla arteria principale. Questa strada aveva un carattere tipicamente militare. L'Itinerario Antoniniano parla anche di un'altra strada che congiungeva Carales con Olbia per circa 176 miglia e che ripete, più o meno, l'odierna litoranea orientale. La stazione di Viniola, vicino a Dorgali è stata identificata poco a nord del Paese, presso la vallata detta dello Spirito Santo.

Testo di Andreina Catte

Età altomedievale.

Anche per l'età medievale è possibile tracciare solo un profilo generale delle testimonianze, poiché i numerosi materiali ad esso appartenenti sono tuttora non censiti ed attendono, sparsi negli strati superiori di alcuni monumenti archeologici della Comunità Montana n. 9, l'adeguata valorizzazione.

Fornisco utili indicazioni sulla continuità della frequentazione di alcuni siti le grotte naturali di Sos Sirios e Sos Sirieddos site in località Porcheri, all'estremo sud-est del territorio di Dorgali, che hanno restituito manufatti sia preistorici, di cultura Ozieri, che Altomedievali. Attualmente in molti comuni della Comunità Montana n. 9, è in corso una campagna di censimento e ricerche sul campo volta al recupero del patrimonio storico-archeologico del territorio.

Testo di Andreina Catte